Die Methode „Cool Down – Rollenspiel gegen Hass im Netz“ wurde im Sommer 2024 im Rahmen des Projektes der GMK im Kompetenznetzwerk gegen Hass im Netz von medienpädagogischen Fachkräften entwickelt und anschließend erprobt. Die Erprobungen wurden wissenschaftlich begleitet.

- Die Rollenspiel-Methode „Cool Down“ zielt durch Perspektivübernahme auf Empathieförderung und Kompetenzsteigerung im Umgang mit Hass im Netz.

- Evaluation anhand von 2 Praxiserprobungen mit Jugendlichen und Studierenden

Kompetenzgewinn: Ergebnisse aus der Befragung

- Sehr unterschiedliches Kompetenzempfinden: teils kein wahrgenommener Zugewinn, teils klareres Verständnis der Problematik und Begriffseinordnung

- Affektive, kognitive und soziale Kompetenzen werden sichtbar, jedoch keine einheitliche Wirkung durch die Methode

Stärken der Methode

- Niedrigschwellig, flexibel, modular erweiterbar, auch ohne technische Zusatztools einsetzbar.

- Geeignet für politische Medienbildung, Empathieförderung und Förderung digitaler Zivilcourage.

- Konkrete, realitätsnahe Fallbeispiele (z. B. Social-Media-Post mit Hasskommentaren) erleichtern Orientierung.

Herausforderungen

- Entstehen destruktiver Dynamiken (z. B. Victim Blaming) verdeutlichen den Bedarf klarer Moderationsmethoden und Haltung der Fachkraft bzw. Reflexionsphasen

- Balance zwischen Steuerung des Szenarios und Selbstregulierung der Teilnehmenden ist methodisch anspruchsvoll

Methodische Hinweise

- Einstiegsrunde zu Rollen- und Zielklärung bzw. klare Handlungsanweisungen können Motivation erhöhen sowie Reflexion und Perspektivübernahme erleichtern

- Empathieförderung ist keine automatische Folge des Rollenspiels, sondern muss aktiv angebahnt und durch pädagogische Begleitung, Rollenvorbereitung und Nachbesprechung unterstützt werden

- Klare Zieldefinition, Zeitplanung und verbindliche Reflexionsrunden nach dem Spiel sind essenziell

Implikationen für die pädagogische Praxis

- Geeignet für schulische und außerschulische Kontexte

- Online-Umsetzungen erfordern Anpassungen (z.B. Breakout-Räume, alternative Feedback-Formen)

- Befragungen pädagogischer Fachkräfte bestätigen das Potenzial für Fort- und Multiplikator*innen-Schulungen

Die Methode „Cool Down – Rollenspiel gegen Hass im Netz“ nutzt ein Rollenspiel, um Jugendliche und junge Erwachsene für Hass im Netz zu sensibilisieren. Anhand von fiktiven Szenarien, in denen Personen Hass im Netz mit Diskriminierungsbezug erlebt haben, wird ein Klärungsgespräch mit den Beteiligten anberaumt. Dabei wird das Beispiel thematisiert. Dabei versetzen sich die Teilnehmenden in vorgegebene Rollen, reflektieren emotionale Dynamiken, entwickeln Empathie und konkrete Handlungsstrategien gegen digitale Gewalt. Die Gesprächsrunde wird von einer Spielleitung moderiert. Die Rollenzuweisung erfolgt anhand von Rollenkarten.

Die Methode wurde anhand von zwei praktischen Erprobungen evaluiert. Die erste Praxiserprobung der Methode fand als Online-Seminar mit Studierenden und ehemaligen Studierenden eines pädagogischen Studiengangs an einer Hochschule in Sachsen-Anhalt statt. Die zweite Erprobung erfolgte in einer außerschulischen Jugendeinrichtung mit medienpädagogischer Ausrichtung (Medienzentrum) in Berlin mit Schüler*innen der Klassenstufe 9 einer Integrierten Sekundarschule. In beiden Fällen wurden die anschließenden Auswertungsrunden mit den Teilnehmenden teilnehmend beobachtet. Die Auswertungsrunden dienten der Reflexion und Beurteilung der Methode durch die Teilnehmenden. Mittels anschließender Expert*innen-Interviews konnte außerdem die Einschätzung der durchführenden Fachkräfte eingeholt werden. Anhand einer schriftlichen Befragung gaben sowohl die Teilnehmenden als auch die begleitenden Fachkräfte außerdem ihre Rückmeldung zu ihren Eindrücken.

Übersicht über die Erprobungen

Erprobung mit Studierenden als Online-Rollenspiel

Die Teilnehmenden der ersten Praxiserprobung setzten sich zusammen aus zwei wissenschaftlichen Mitarbeitenden an einem pädagogischen Fachbereich, drei Studierenden sowie einer ehemaligen Studierenden einer Hochschule in Sachsen-Anhalt. Eine Person aus dem GMK-Team nahm an der Erprobung beobachtend teil. Die anschließende Reflexionsrunde wurde per Audioaufnahme aufgezeichnet. Die Erprobung fand online mithilfe einer gängigen Videokonferenzsoftware statt und dauerte 45 Minuten.

Die Rollenkarten wurden zufällig an die Teilnehmenden vergeben. Anschließend hatten sie Zeit zum Lesen und Einfinden in Ihre Rolle. Es folgte eine kurze Vorstellung der Rollen und ihrer Motivationslagen durch die Teilnehmenden. Anschließend leitete die durchführende Fachkraft das Spiel an. Die Teilnehmenden agierten ihre Rollen selbstständig aus.

Erprobung mit einer Schulklasse in einer Jugendfreizeiteinrichtung

Die Erprobung in einer Jugendfreizeiteinrichtung in Berlin (Medienzentrum) war in einen Tagesworkshop zum Thema „Hate Speech“ eingebettet, der mit 18 Schüler*innen einer 9. Klasse einer Integrierten Sekundarschule durchgeführt wurde. Die Gruppe der beobachteten Teilnehmenden bestand aus elf männlich gelesenen Jugendlichen, die die Einrichtung bereits aus früheren Angeboten kannten, und zwei durchführenden pädagogischen Fachkräften (nachfolgend „Fachkräfte“ genannt). Begleitet wurde die Gruppe durch eine Lehrkraft und eine Schulsozialarbeiterin der Schule. Der beobachteten Methode voraus ging eine Einführung zum Phänomen Hate Speech im Internet, seiner Definition, zu Kennzeichen sowie zur Abgrenzung von angrenzenden Phänomenen (Beleidigungen im Internet, Cybermobbing). Die Durchführung der Methode dauerte 85 min inklusive Reflexionsgespräch, unterbrochen von einer Pause. Am Ende des gesamten Workshop-Tages erfolgte eine Feedback-Runde zur Methode und zu Erkenntnissen mit der gesamten Klasse. Dieses abschließende Feedback der Teilnehmenden wurde bei der Evaluation der Methode ebenfalls berücksichtigt.

Für die Erprobung der Methode selbst wurden die Rollenkarten zufällig an die Teilnehmenden verteilt. Anschließend erhielten sie eine kurze Einarbeitungszeit, in der sie eigenständig die Zielsetzung ihrer Rollen anhand vorhandener Reflexionsfragen entwickelten. Im Anschluss führten die Teilnehmenden selbst das Rollenspiel durch und wurden dabei durch die zwei Fachkräfte angeleitet.

Beurteilung der Erprobungen und Kompetenzgewinn

Affektive Bewertung durch die Jugendlichen

Die Rückmeldungen der Teilnehmenden zur Methode zeigt insgesamt ein differenziertes Bild. Auf die Frage, wie ihnen der Workshop gefallen habe, antworteten 55 % von ihnen mit „sehr gut“ oder „gut“, während es 17 % „eher nicht“ oder „gar nicht“ gefallen hat. Mit 28 % war ein Viertel der Jugendlichen geteilter Meinung (vgl. Abbildung 5). Auf die Frage, was ihnen am Workshop gefallen habe, wurde besonders häufig die Gesprächsorientierung genannt. Sie hoben hervor, dass sie sich mit anderen austauschen konnten, ohne dabei gefilmt zu werden oder öffentlich präsentieren zu müssen. Dies deutet auf die niedrigschwellige Gesprächsatmosphäre der Methode hin, die sozialen Druck reduzierte und dennoch Interaktion ermöglichte. Die „Kommunikation“ mit anderen sowie das Diskutieren wurden explizit positiv bewertet. Die Teilnehmenden bewerteten die aktive Beteiligung positiv: „Man hat auch was gemacht und wurde ‚beschäftigt‘ und man hat nicht nur geschrieben und zugehört, sondern man durfte mitreden“. Auf diese Weise fühlten sich die Teilnehmenden beteiligt. Die eigene Aktivität und ‚Beschäftigung‘ wurden dabei als Gegensatz zu einem rein rezeptiven Lernsetting verstanden – und positiv hervorgehoben. Ein weiterer Punkt, der von den Jugendlichen mehrfach genannt wurde, war die als angenehm empfundene Atmosphäre des Rollenspiels, die als „sehr entspannt“ und vielfältig beschrieben wurde.

Einige Jugendliche meldeten zurück, dass die Methode von kurzer Dauer war. Ob damit, positiv, die Kurzweiligkeit der Methode gelobt wurde oder es sich eher um eine (negative) Kritik an der Methode an sich handelte, blieb dabei jedoch unklar. Die Rückmeldungen zeigen weitere Ambivalenzen innerhalb der Gruppe: So äußern manche Jugendliche, dass es ihnen „schlecht“ gefallen habe oder dass sie „nichts“ gelernt hätten, was auf eine geringe Motivation der Teilnehmenden oder fehlende Anschlussfähigkeit der Methode hindeutet. Die Antworten auf die Frage, was den Jugendlichen nicht gefallen hat, zeigten als zentrales Spannungsfeld die Redelastigkeit der Methode: Wiederholt kritisierten manche Teilnehmende, dass sie „viel“ oder „lange reden“ mussten, woraus deutlich wird, dass das kommunikative Setting für sie anstrengend und herausfordernd war. Vereinzelt wurde kritisiert, dass es sich um „kein ernstes Rollenspiel“ handelte oder dass sich Sinn und Ziel der Methode nicht erschloss. Die Ursachen können sowohl in einer fehlenden Zieltransparenz als auch in einer zu hohen Komplexität der Methode oder ihrer Gestaltung und Struktur liegen.

Insgesamt zeigen die Rückmeldungen der Teilnehmenden eine sehe heterogene Wahrnehmung der Methode. Dies muss auch vor dem Hintergrund ihrer Motivationslage betrachtet werden: Vor, während und nach der Methodenerprobung äußerten einige von ihnen ihre Unzufriedenheit darüber, bereits an mehreren Workshops in dieser Einrichtung zum selben oder ähnlichen Themen teilgenommen zu haben, was ihr Interesse daran senken würde. Sie wünschten sich stattdessen für die Zukunft Angebote zu anderen Themen, die mehr in ihrem Interessengebiet lägen. Im Verlauf der Erprobung führte das nach Aussage der Fachkraft zu Ungeduld und geäußertem Unmut der Teilnehmenden, fehlender Motivation und Ironie angesichts der vorgegebenen Rollen. Diese Motivationslage muss bei der Interpretation der Ergebnisse berücksichtigt werden, da sie sich auf die Antworten der Jugendlichen ausgewirkt haben dürfte. Auch hinsichtlich der Tatsache, dass die Klasse überwiegend aus männlich gelesenen Jugendlichen besteht, liegt die Relevanz von Gendereffekten in den Auswertungsergebnissen nahe. Dies könnte sich u.a. auch im Kontext eingeschränkter Empathie und dem Ironisieren einiger Teilnehmender ausgewirkt haben und muss in der Deutung entsprechend berücksichtigt werden.

Affektive Bewertung und allgemeine Einschätzung der pädagogischen Fachkräfte

Anders als die Bewertung durch die jugendlichen Teilnehmenden fiel die Bewertung durch die teilnehmenden Fachkräfte (Online-Seminar Studierende) überwiegend positiv aus. Hier äußerten alle Teilnehmenden (n=6), dass ihnen die Erprobung „gut“ (33 %) oder „sehr gut“ (50 %) gefiel. Keine*r der Teilnehmenden gab eine schlechtere Bewertung ab. Eine Person machte keine Angaben. Vielfach äußerten die Teilnehmenden Spaß daran, sich in eine andere Rolle hineinzuversetzen und ein vorgegebenes Szenario durchspielen zu können. Positive Rückmeldungen gab es vor allem zur Gestaltung und Ausarbeitung der Rollenkarten und des beiliegenden Materials: so könne das niedrigschwellige, übersichtliche Material mit seiner Methoden- und Rollenbeschreibung dabei helfen, die Rollen passend auszuwählen und ins Spiel zu finden. Als negative Aspekte wurden vor allem die knappen Zeitressourcen der Erprobung sowie die fehlende Zielstellung der Rollen genannt. So stand bei der Erprobung weniger Zeit zur Verfügung als laut Methodenbeschreibung vorgesehen, was die Diskussionszeit verkürzte. In Kombination mit den fehlenden Zielstellungen auf den Rollenkarten fehlte manchen Teilnehmenden eine klare Auflösung am Ende der Gesprächsrunde. Insgesamt wurde die Methode von den Studierenden und Fachkräften jedoch als positiv und bereichernd angesehen.

Es zeigen sich je nach Zielgruppe verschiedene Perspektiven und Bewertungen, was auf die Unterschiedlichkeit der pädagogischen Settings, der Altersgruppen oder auch der eigenen Voraussetzungen (z.B. Vorwissen, Motivation) zusammenhängen kann.

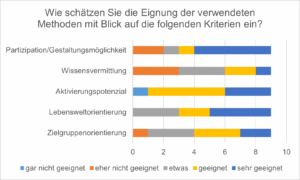

Fasst man die Einschätzungen aller beteiligten Fachkräfte (n=10) zu den angelegten Qualitätskriterien zusammen, bietet die Rollenspielmethode eine hohe Lebensweltorientierung und ein hohes Aktivierungspotenzial. Dieses wurde überwiegend als „geeignet“ oder „sehr geeignet“ eingeschätzt (vgl. Abbildung 6), was die methodische Zielsetzung des Rollenspiels bestätigt. Unterschiedlich bewertet wurde die Methode hinsichtlich ihrer Zielgruppenorientierung – diese wurde bei beiden Erprobungen unterschiedlich eingeschätzt und erscheint teilweise verbesserungsbedürftig (auf den Aspekt der Zielgruppenorientierung wird unter 2.3 und 2.4 eingegangen). Neben den Potenzialen der Methode werden ihre Grenzen sichtbar: So steht die Wissensvermittlung nicht im Vordergrund; vielmehr käme es darauf an, dass die Teilnehmenden ihr Wissen und ihre Ideen durch eigene Lösungsansätze einbringen.

Kompetenzgewinn bei jugendlichen Teilnehmenden

Die Rollenspiel-Methode zielt durch die Perspektivübernahme nicht nur auf eine Empathieförderung, sondern auch auf eine Kompetenzsteigerung im Umgang mit Hass im Netz. Inwiefern diese beiden Ziele erreicht werden, ließe sich besser durch eine Längsschnittuntersuchung feststellen. Die Aussagen der Jugendlichen über ihr eigenes Kompetenzempfinden können immerhin erste Anhaltspunkte liefern.

Diese zeigten ein gemischtes Bild. Während einige der Teilnehmenden angaben, „nichts“ oder „nicht viel“ gelernt zu haben, gaben andere an, nun besser zu verstehen, „was es wirklich ausmacht“ oder es „jetzt besser definieren“ zu können. Ein Jugendlicher formuliert als seine Erkenntnis über Hass im Netz, „dass man es nicht selber schreiben sollte, weil sich andere schlecht fühlen“. Es lässt sich also eine Kompetenzentwicklung in Bezug auf die affektive Ebene bei den Jugendlichen konstatieren. Auch auf kognitiver und sozialer Ebene äußern diese Teilnehmenden einen Kompetenzgewinn: So könnten sie Hass im Netz nun besser definieren und verstünden besser, „dass Hass nicht gut ist“ oder „dass es keine Meinung ist“. Nicht bei allen Teilnehmenden begünstigte die Methode die Fähigkeit einer Abgrenzung des Phänomens Hatespeech von Cybermobbing, was auf eine unzureichende Begriffsschärfe hindeutet.

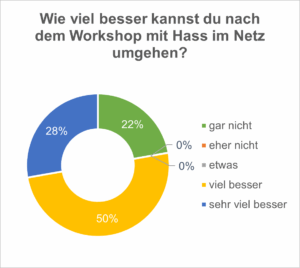

Um den Kompetenzgewinn durch die Rollenspiel-Methode besser ermitteln zu können, wurden die Jugendlichen nach ihrer Selbsteinschätzung befragt, wie viel besser sie sich nach dem Workshop in der Lage fühlen, mit Hass im Netz umzugehen (vgl. Abbildung 7). Der Großteil der Befragten (78 %) gab an, nun viel besser oder sehr viel besser damit umgehen zu können. Knapp ein Viertel (22 %) hingegen äußerte, durch die Methode gar keinen besseren Umgang erlernt zu haben. Der eigene Kompetenzgewinn wird von den Jugendlichen also sehr unterschiedlich eingeschätzt. Das kann verschiedene Gründe haben. Zum einen betrachtete der Großteil der Jugendlichen (83%) die eigene Kompetenz im Umgang mit Hass im Netz zuvor bereits als „gut“ oder „sehr gut“, was wenig Potenzial zur Steigerung bietet. Zum anderen ist denkbar, dass die Methode ihnen in der didaktischen Konzeption nicht besonders viele Kompetenzen im Umgang mit Hassphänomenen vermittelte, da ein Auswertungsgespräch eines Falls durchgespielt wird. Dieses fördert eher Perspektivübernahme und Lösungskompetenz als eigene Interventionsstrategien. Ein weiterer denkbarer Grund kann die geringe Anzahl der Befragten (n=17) und die Diversität der befragten Gruppe (Klassenverbund) sein. Des Weiteren muss auch bei dieser Methode einbezogen werden, dass soziale Erwünschtheit bei den Antworten eine Rolle spielen kann.

Zum Umgang mit Hass im Netz nennen die Jugendlichen verschiedene Handlungsstrategien wie Blockieren oder auch Counter Speech („gute Kommentare schreiben unter Hasskommentaren von anderen“). Auch die Kontaktaufnahme zu Täter*innen erwähnen einige Jugendliche: „die Person aufklären, die anfängt zu mobben“ bzw. „Sagen das man das nicht macht zu der Person die das macht“. Hier lassen sich Ansätze dafür finden, dass die Methode anhand konkreter Handlungsoptionen empowernd gewirkt und zu Counter Speech motiviert haben könnte.

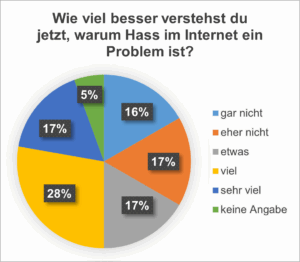

Ein ähnlich diverses Bild zeigt sich bei den Antworten der Jugendlichen auf die Frage, wie viel besser sie verstehen, warum Hass im Netz ein Problem ist (vgl. Abbildung 8). Während etwa ein Drittel (33 %) der Befragten mit „gar nicht“ oder „eher nicht“ antworteten, gaben 45 % an, ein sehr viel oder viel besseres Verständnis für die Problematik von Hass im Internet zu haben. Die Methode schien in dieser Hinsicht also innerhalb der Gruppe sehr unterschiedliche Eindrücke über die Wirkung entfaltet zu haben. Hinweise darauf, inwiefern die Teilnehmenden Empathie gegenüber Betroffenen aufbringen können, lieferten Antworten auf die Frage, warum Hass im Netz ein Problem ist. Einige Jugendliche äußern Mitgefühl für von Hass im Netz Betroffene („weil Leute, die gehasst werden, traurig sind“, „weil Leute sich wegen Beleidigungen schlecht fühlen“, „weil Menschen drunter leiden“ und „es verletzt“), können die Dimensionen und Auswirkungen einschätzen („weil es immer da ist und groß teils anonym ist“, „weil es davon viel zu viel gibt, was man eigentlich nicht braucht“ und „weil es schlimm enden kann“) und beziehen die Motivation von Täter*innen ein: „Viele denken wahrscheinlich, dass es im Internet keine Konsequenzen gibt“. Andere Jugendliche lassen in ihren Antworten eine „Täter-Opfer-Umkehr“ (Victim-Blaming)[1] erkennen und kennzeichnen die Unsicherheit der Betroffenen als Ursache für deren Empfinden von Betroffenheit:

„Weil manche Leute mit sich selber unsicher sind“, „weil Personen das ernst nehmen können und schweren Unsicherheiten und Depressionen verfallen können“, „Weil sich viele Personen angegriffen fühlen und vielleicht auch depressiv werden“, „weil es die Meinung der Leute ist“ bzw. „ist keins, nur der, der es annimmt“ (Antworten einzelner Jugendlicher auf die Frage, warum Hass im Netz ein Problem ist).

Eine befragte Person äußert sich sogar offen positiv dazu, selbst zu mobben. Dies konnte in diesem Kontext nicht genau gedeutet werden, könnte aber als Formulierung emotionaler Distanz, Erzeugung von Aufmerksamkeit, Empathiemangel oder unreflektierte Täter*innenhaltung gedeutet werden. Ob die Aussage Ausdruck echter Ablehnung von Empathie ist oder lediglich Teil eines ironischen Rollenverhaltens, bleibt offen – sie illustriert jedoch, dass Empathieförderung keine automatische Folge des Rollenspiels ist, sondern aktiv angebahnt und reflektiert werden muss.

Die Reaktionen der Jugendlichen zeigen insgesamt, dass das Rollenspiel durchaus ermöglicht, Reflexionsprozesse über Betroffenheit, Folgen und Verantwortlichkeiten von Hass im Netz anzustoßen. Sie zeigen aber auch, dass ein Teil der Teilnehmenden diese Anregung nicht oder nur eingeschränkt aufnimmt. Die Gründe dafür können vielfältig sein und auch mit der Motivation und dem intrinsischen Interesse der Teilnehmenden zusammenhängen. Es wird deutlich, dass Empathieförderung nicht allein durch das Spielen der Methode zu erwarten ist, sondern in starkem Maße von den Rahmenbedingungen, der pädagogischen Begleitung, Rollenvorbereitung und Nachbesprechung abhängt.

Rollenspielmethode – Potenziale zur Perspektivübernahme und Empathieförderung?

In der Auswertung des Gruppen-Rollenspiels hoben die Studierenden insbesondere das Potenzial der Methode zur Übernahme unterschiedlicher Rollen als Empathie- und Reflexionsanlass hervor. Durch den Realitätsbezug der verwendeten Praxisbeispiele könnten Konsequenzen von Hass im Netz bewusst gemacht werden:

„Es ist schon so ein Empathiespiel, also dass man sich damit reflektiert und auseinandersetzt, auch so mit den Rollen, […] wie ist es, betroffen zu sein von Hate Speech, (.), oder auch, wenn man das weitergibt“ (Teilnehmerin in Studierenden-Gruppengespräch zur Auswertung).

So äußerten mehrere Teilnehmende ihre Erfahrungen dazu, sich emotional-kognitiv mit Täter*innen- und Betroffenenperspektiven auseinandergesetzt zu haben. Dies beschrieben sie als interessant, aber gleichzeitig herausfordernd. Die Rollen boten sichtlich Anlässe zur Reflexion über Intentionen, Ziele und moralische Positionen:

„Also versuche ich einfach nur eine Bestrafung oder Ärger zu vermeiden? Versuche ich mich mit Niklas zu versöhnen? Oder versuche ich auch dann so ein bisschen auf der Meta-Ebene aktiv eine Lösung für dieses allgemeine Problem mitzufinden?“ (Teilnehmer in Studierenden-Gruppengespräch zur Auswertung).

In diesem Zusammenhang wurde die Relevanz klarer Handlungsziele für eine gelingende Rollenübernahme deutlich. Diese sollten entweder in einer vorbereitenden Phase – beispielsweise durch kooperative Ideenentwicklung in Kleingruppen – gemeinsam entwickelt oder durch strukturierende Elemente des Spiels (z. B. Mood-Karten) explizit vorgegeben werden. Pädagogisch bedeutsam erscheint dies insbesondere dann, wenn die übernommenen Rollen in einem Spannungsverhältnis zur eigenen Werthaltung oder biografischen Erfahrung stehen:

„Ich […] fand das dann am Anfang auch relativ schwierig […], weil es so viele verschiedene Rollenkonstellationen gab, also weil ich mich ja gegenüber Elternteilen, gegenüber Mitschülerin, gegenüber der Figur, über die ich mich lustig gemacht habe, gegenüber LehrerInnen komplett anders verhalten würde […] und das irgendwie zu balancen […] fand ich dann sehr schwierig“ (Fachkraft im Interview nach der Erprobung).

In solchen Fällen können Rollenziele den Teilnehmenden Orientierung bieten und einen reflexiven Umgang mit der Differenz zwischen Selbst- und Rollenbild ermöglichen (zur Frage der Distanzierung, Reflexion, aber auch Identifikation mit einer Rolle vgl. Kiesel 2025, S. 154 f.). Sowohl bei den Studierenden als auch in der Umsetzung mit Jugendlichen zeigte sich, dass das Fehlen solcher Zielvorgaben zu Unsicherheiten und eingeschränkter Handlungsfähigkeit innerhalb des Rollenspiels führen kann. Gut vorbereitetes Material und genügend Vorbereitungszeit zur Erarbeitung der Rollen durch die Teilnehmenden erweisen sich daher als essenziell, um später ein flüssiges Rollenspiel zu ermöglichen. Sind die Ziele der eigenen Rolle klar, könnte das den Teilnehmenden erleichtern, in ihre Rollen einzutauchen. Eben darin läge dann das Potenzial des Rollenspiels aus Sicht der Fachkräfte: im Nachempfinden der Motive und Emotionen der eigenen Rolle und in der Nachvollziehbarkeit der Betroffenheit und der Sensibilisierung für reale soziale Dynamiken im Netz. Klare Handlungsanweisungen können in diesem Zusammenhang die Schwelle zur aktiven Beteiligung senken, mindern jedoch auch die Freiheit der Gestaltung durch die Spielenden und die Gestaltbarkeit des Rollenspiels durch die Teilnehmenden; die Verwendung enger Vorgaben sollte also gut abgewogen werden.

Vorerfahrungen mit Rollenspielen auf Seite der Teilnehmenden sind laut den Erkenntnissen aus beiden Erprobungen ein weiterer wesentlicher Faktor – sowohl für die Übernahme einer Rolle als auch dafür, nicht aus ihr herauszufallen. Gerade für jüngere Teilnehmende oder solche mit wenig Vorerfahrung erweist sich dies tendenziell herausfordernder. Mögliche Lösungsansätze sind eine intensivere Vorbereitung, genauere Absprachen bzw. Hinweise zu den Zielen der Rollen. Auch kann die pädagogische Fachkraft das Szenario stärker strukturieren und steuern, was allerdings zulasten der Freiheit und Kreativität der Teilnehmenden gehen kann. Die Steuerung der pädagogischen Situation und das Spannungsverhältnis zwischen Freiheit und Autonomie ist eines der zentralen Dilemmata, in denen sich medienpädagogisches Handeln bewegt (vgl. Hugger 2022, S. 897 f.).

Auch kann es von Vorteil sein, die Rollen nicht durch die Teilnehmenden selbst wählen zu lassen, sondern nach bestimmten Kriterien zu verteilen – auch das hat Vor- und Nachteile, die von der Fachkraft abgewogen werden müssen. Die Sensibilität bei der Verteilung der Rollen wurde von den pädagogischen Fachkräften in Hinsicht auf eine Durchführung im Klassenverbund diskutiert:

„Ich glaube, […] bei dem Aufstellen der Rollen, dass es […], je nachdem, wie so das Klassen-Setting ist, es […] relativ stark darauf ankommt, wer die Rolle der betroffenen Personen hat und der Person, die den Troll spielt, […] je nachdem, wie dort argumentiert wird oder wie ernst das genommen wird […], kann das sehr viel des Rollenspiels tragen oder aber auch zerstören, wenn da sozusagen nicht genug kommt oder sabotiert wird“ (Fachkraft in der Erprobung mit Studierenden).

Die Einschätzungen der Fachkräfte verdeutlichen, dass die Rollenzuweisung nicht nur pädagogisch sensibel, sondern auch gruppendynamisch durchdacht erfolgen muss. Das ist umso schwieriger, je weniger die Gruppenzusammensetzung bekannt ist bzw. eine Beziehung zu deren Mitgliedern besteht. Zwar kann die selbstständige Auswahl der Rollen durch die Teilnehmenden im Sinne von Partizipation und Motivation förderlich sein. Dies birgt jedoch das Risiko ungünstiger Rollenkonstellationen oder einer ungleichen Verteilung von Verantwortung im Spielverlauf (hinsichtlich Verantwortung der Spielleitung vgl. auch 1.6). Die Wirksamkeit des Rollenspiels hängt demnach maßgeblich davon ab, ob und inwieweit die Teilnehmenden ihre Rolle glaubhaft und engagiert ausfüllen, was wiederum von individuellen Kompetenzen, sozialen Beziehungen und der Passung zwischen Person und Rolle beeinflusst wird.

Wichtig ist zudem, dass die Rollen klar voneinander abgegrenzt sind, um Zuständigkeiten innerhalb des Szenarios – etwa von Eltern, Lehrkraft oder Einrichtungsleitung – deutlich zu machen. Gleichzeitig zeigte sich die besondere Notwendigkeit einer methodisch angeleiteten Reflexion der Erkenntnisse in Anschluss an das Gruppengespräch. So können individuelle Perspektiven eingeordnet, Erfahrungen besser verarbeitet und individuelle sowie kollektive Lernprozesse angestoßen werden.

Grenzen der Perspektivübernahme

Die Praxiserprobung mit Jugendlichen offenbarte diese Grenzen der Rollenspielmethode in Hinsicht auf die Perspektivübernahme. Zwar stand den Teilnehmenden Zeit für die Vorbereitung ihrer Rollen zur Verfügung, es gelang ihnen jedoch nicht, sie mit persönlicher Deutung zu füllen. Einige Jugendliche grenzten sich deutlich von den eingenommenen Rollen ab, nutzten Mechanismen der Ironie oder Übertreibung beim Unterbreiten von Lösungsvorschlägen:

Fachkraft: „Wie könnte man dir in dieser Situation helfen?“ – Teilnehmer: „Permabann. Von der Schule kicken“.

Teilnehmer: „Internetverbot wäre gut. Ein Jahr oder so“

Durch Aussagen wie diese oder kollektives Lachen im Verlauf des Rollenspiels markierten einige Jugendlichen ihre emotionale Distanz zur Rolle oder auch zum Umgang mit moralischer Ambivalenz. Diese zeigte sich auch bei den gegenüber den Fachkräften geäußerten Unsicherheiten beim Rolleneinstieg. Teilweise wurde die Motivation der Rollenfiguren nicht verstanden oder von den Jugendlichen nicht geteilt („Ich hab’s gelesen und find’s übertrieben“). Mehrfach zeigte sich diese Spannung zwischen der Rollenvorgabe und der eigenen Meinung der Teilnehmenden während der Erprobung. Es kam zu einer verzögerten Beteiligung durch die Teilnehmenden, die von den Fachkräften durch stärkere Anleitung und Strukturierung des Gruppengesprächs oder die Aktivierung passiver Spieler*innen kompensiert wurde. Dabei thematisiert ein Jugendlicher auch die Begrenztheit der eigenen persönlichen Erfahrung:

„Ich kann mich nicht gut hineinversetzen, weil ich das noch nie erlebt habe“ (Teilnehmer während des Rollenspiels).

Die Aussage macht deutlich, dass ihm bewusst ist, was von ihm erwartet wird, aber auch, dass persönliche Anschlusserfahrungen fehlen. Die eigenen Grenzen der Perspektivübernahme werden offen thematisiert. Als weiteren Grund für die fehlende Rolleneinnahme stellte sich für die Teilnehmenden die nicht geteilte Problematik des Falls und die Differenz zu ihrer eigenen Haltung dar. In diesem Zusammenhang äußerten mehrere Teilnehmende Zweifel an der Relevanz der dargestellten Problematik:

Fachkraft: „Kannst du nachvollziehen, wie er sich fühlt?“

Teilnehmer: „Nein?!“

Teilnehmer: „Eigentlich muss man doch damit rechnen, wenn man sowas postet. Mit sowas muss man immer rechnen.“

Teilnehmer: „Ja, damit muss man immer rechnen“

Teilnehmer: „Ich finde die Reaktion hier eigentlich übertrieben; ich kann mich da nicht hineinversetzen, mich darüber aufzuregen. Sowas sollte man doch gar nicht posten.“ – „Ja, und wenn, dann sollte man das Profil auf privat stellen.“

Teilnehmer: „Die Reaktion ist übertrieben, ich finde das nicht so schlimm“

Dies verdeutlicht erneut die Spannung zwischen Rollenvorgabe und eigener Meinung der Teilnehmenden. Die Ursache für das ‚Problem‘, den Hass im Netz aus dem Beispielszenario, wird bei der betroffenen Person gesucht (Victim Blaming). Die Hasskommentare wurden durch die Teilnehmenden bagatellisiert („nur wegen einigen harmlosen Kommentaren“). Damit wird auch die Betroffenheit infrage gestellt, was in einem realen Fall nicht nur zu fehlender Unterstützung, sondern auch zu Retraumatisierung führen kann (vgl. Bauer & Hartmann, S. 94 f.). Die Jugendlichen begründeten die fehlende Empathie auch damit, dass die betroffene Person freizügige Bilder von sich im Internet gepostet hat, eine bekannte Ursache für Empathiegrenzen bezüglich des Onlinehandelns Gleichaltriger (vgl. Paschel et al. 2025, S. 72).

Normalisierung von Hass

In ihrer Reflexion der Wirksamkeit des Workshops thematisiert eine Fachkraft in diesem Kontext die Normalisierung von Hass im Netz, die sie bei den Jugendlichen wahrgenommen hat:

„Was mir so nachgeht, […] ist vor allen Dingen, […] dass es mich so betroffen macht irgendwie, dass die (.) Jugendlichen da schon so […] Victim Blaming da betreiben […] und dass die sich da schon so dran gewöhnt haben, […], dass man auch selbst, äh, schuld ist, wenn man dann angegriffen wird. […] Das geht mir doch sehr nach, diese Form der Normalität“ (Fachkraft im Interview nach der Erprobung).

Mehrere Fachkräfte äußern in diesem Kontext, dass sie derartige Normalisierungsprozesse, insbesondere angesichts geringer verfügbarer Zeitkontingente in der präventiven Arbeit mit Schulklassen, stark beschäftigen:

„Ich bin auch aus dem Workshop teilweise rausgegangen und hab mich immer noch, ja, überwältigt gefühlt, weil in der Lebensrealität […] Hass einfach immer noch völlig normal ist […], dass man Hass abbekommt, dass man auch Hass reproduziert. […] Ich kann nicht einschätzen, ob die Methode da wirklich was gebracht hat, aber andererseits ist, ähm, das Ganze ja eine Haltungsänderung auch sehr schwer in so kurz, also, das geht ja gar nicht in so einem Tagesworkshop“ (Fachkraft im Interview nach der Erprobung).

Die Fachkraft thematisiert hier das Spannungsverhältnis zwischen dem Wunsch, Haltungsfragen zu adressieren und Haltungstransformationen anzustoßen und den oftmals knappen Zeitressourcen in Lernsettings mit kurzen methodischen Einheiten, die häufig wenig Grundlage für das nötige Vertrauensverhältnis zwischen pädagogischer Fachkraft und Teilnehmenden bieten (mehr zu diesem Spannungsfeld und zur Haltungsfrage vgl. Kolbe et al. 2023). Innerhalb des Workshops formulierten die Fachkräfte ihre eigene Haltung zum Fall und unterbrachen damit kurz den Verlauf des Rollenspiels. Gleichzeitig formulierten sie im Nachgespräch ihre Ambivalenz dahingehend, gleichzeitig die Offenheit der Bildungssituation eingeschränkt zu haben.

Im Verlauf des Rollenspiels wurde auch die Perspektive einiger beteiligter Jugendlicher auf die Rolle von Mitlesenden deutlich. Sie wurden von den Fachkräften gefragt, welche Möglichkeit Mitlesende von Hass im Netz hätten:

Fachkraft: „Was könnten die stillen MitleserInnen denn machen?“

Teilnehmer: „Gar nichts“

Teilnehmer: „Man kann halt nichts dagegen machen. Irgendjemand wird ja immer so etwas sagen.“

Die Teilnehmenden drücken damit nicht nur die eigene Perspektive aus, dass Hass und beleidigende Kommentare als unvermeidlich wahrgenommen werden und eine aktive Gegenwehr aussichtslos erscheint. Sie referiert womöglich auch auf eigene Erfahrungen mit Hasskommentaren und der fehlenden Aktivität anderer. Diese Erfahrungen und die daraus folgende Haltung kann das Gefühl fehlender Handlungsfähigkeit fördern und stellt eine Herausforderung für medienpädagogische Interventionen dar.

Empathie für die Motivation der Täter*innen

Zur Frage der Empathie und dem Ziel der Empathieförderung durch die Methode Rollenspiel bei den Teilnehmenden schilderte eine Fachkraft ihren Eindruck so:

„Ich habe es so wahrgenommen, dass da wenig Empathie und wenig Fähigkeiten waren, sich da hineinzuversetzen, ähm, von dem her hat es, ist das Ziel weniger erreicht worden an der Stelle“ (Fachkraft im Interview nach der Erprobung).

Sie bezieht sich damit vor allem auf die Empathie für Betroffene von Hass im Netz. Eine andere Fachkraft artikuliert sogar die bewusste Entscheidung der Jugendlichen, anderen zu schaden:

„Ich sehe das Problem auch darin, dass die Schülerinnen und Schüler die Auswirkungen eigentlich kennen und, und die können sich da hinein fühlen, aber die machen es gerade deshalb“ (Fachkraft im Interview nach der Erprobung).

Eine weitere Perspektive ergibt sich, wenn man betrachtet, an welchen Stellen die Teilnehmenden der beobachteten Gesprächsrunde Empathie artikulierten. Dies wurde etwa im Zusammenhang mit der Nachfrage nach der Motivation durch eine der Fachkräfte deutlich:

Fachkraft: „Wir hatten ja einen Troll: Was denkt ihr: Wieso machen diese Personen das?“

Teilnehmer: „Vielleicht weil sie zu viel Hass in sich selbst tragen.“

In diesem Zusammenhang übernahmen mehrere Jugendliche die Perspektive des „Trolls“ und versuchten, dessen Motive zu verstehen, was durchaus als empathische Kompetenz gelesen werden kann. Den Jugendlichen kann daher keineswegs die empathische Kompetenz abgesprochen werden, sie hat sich im Workshop lediglich für andere Rollen gezeigt als es durch die Methode intendiert war. Gleichzeitig eröffnen sich an dieser Stelle möglicherweise Ansatzpunkte für weitere Explorationen anhand möglicher Identifikation: Woher kommt „zu viel Hass“? Was hat das mit mir zu tun? Kennen das manche Teilnehmende? Wie könnte das vermieden werden? Je nach Schwerpunkt und Gruppenkonstellation ließen sich Ansätze der Jungenarbeit mit Perspektiven kritischer Männlichkeitsforschung andocken.

Anwendung in verschiedenen pädagogischen Kontexten

Angesichts dieser unterschiedlichen Haltungen innerhalb pädagogischer Situationen stellt sich die Moderation von Rollenspielen und Diskussionsrunden als besondere Herausforderung dar. Die Schilderung einer der Fachkräfte offenbart ihre Schwierigkeiten der Steuerung:

„Das Rollenspiel wurde halt sehr ins Lächerliche gezogen und möglichst, möglichst sehr schnell durchgeführt. Wir […] hatten es ja dann noch ein zweites Mal gemacht mit, mit Rollen, die sie sich selber ausgewählt haben. Das ging am Anfang so ein bisschen besser, weil halt diese, die eine Schülerin, die wirklich fit war und dann hat sie diese, die Rolle der Schulleitung übernommen […] und die war wirklich gut. […] Aber sie kam dann auch nicht dagegen an, so gegen den, ja, den, in Anführungsstrichen Vater des Trolls, (.) der denn dieses, dieses Opfer total runter macht und der Vater des Opfers, also der, der eben auch dann sagt so, ja, meine Tochter hat selber Schuld und die kriegt das Handy weggenommen. Also […] viel Victim Blaming und am Ende kamen eben auch so Beschwerden, ja, wir sitzen ja hier die ganze Zeit nur und reden“ (Fachkraft im Interview nach der Erprobung).

Die Fachkraft verweist auf fehlende Ernsthaftigkeit und massive Herausforderung bei der Steuerung destruktiver Rollenauslegungen: Zwei Rollen verstärken ein Victim Blaming, das nicht ausreichend gebremst wird. Die Schülerin in der Leitung ist zwar engagiert, kommt aber gegen destruktive Dynamiken nicht an. Hier zeigt sich die Notwendigkeit klarer Methoden zur Reflexionsunterstützung, Gesprächsmoderation und Grenzsetzung innerhalb des Spiels (beispielsweise mit einem Diskussionsleitfaden oder die gemeinsame Erstellung von Regeln zur Diskussionskultur). Andererseits zeigte sich durch die selbstgewählten Rollen auch eine Zunahme des Engagements, was das Potenzial für stärkere Identifikation und Verantwortung durch partizipative Rollenzuweisung offenbart. Zugleich zeigt sich in der Unzufriedenheit der Teilnehmenden mit der Gesprächsform auch deren fehlende Aktivierung sowie Motivation oder ein fehlendes Verständnis der Spielintention. Dies betont die hohe Verantwortung, die die Gesprächsleitung (innerhalb der Methode verkörpert durch die Rolle der Einrichtungsleitung) bei der Anwendung der Rollenspielmethode hat. Diesen Umstand reflektieren auch die pädagogischen Fachkräfte in der Auswertung des online durchgeführten Rollenspiels:

„[Es] hängt auch wirklich viel an dieser moderierenden Rolle der Einrichtungsleitung. Also die hat wahnsinnig viel Verantwortung für so etwas wie Setting the Stage und irgendwie Kommunikationskultur bereiten und so weiter. Und es gibt wahrscheinlich auch verschiedene Varianten, damit umzugehen. (.) Entweder man eröffnet zumindest die Variante, dass eine pädagogische Begleitperson in der Situation diese Rolle übernimmt, was aber gleichzeitig das Rollenspiel ein bisschen kippen lässt. […] Und das andere wäre vielleicht noch so ein bisschen was zur Hand zu geben“ (pädagogische Fachkraft in Auswertungsrunde).

Das Spannungsverhältnis von Steuerung und Selbstregulierung wurde auch in den Rückmeldungen der begleitenden Fachkräfte deutlich, die sich auf der einen Seite „mehr Steuerung“ wünschten und auf der anderen Seite „weniger eingreifen“ durch die durchführenden Fachkräfte als zielführender empfunden hätten (zum Spannungsverhältnis zwischen Steuerung und Freiheit vgl. auch 1.5). Das richtige Verhältnis zu finden, erweist sich also auch in der Steuerung der Rollenspielmethode als Herausforderung für pädagogische Fachkräfte, die in der Vorbereitung bedacht werden muss (vgl. Brüggen & Rösch 2025, S. 24 f.).

Der Bedarf nach zusätzlicher Hilfestellung, Informationen oder Materialien für die Spielleitung wurde in der Auswertung durch die Fachkräfte sehr deutlich. Nicht nur für den Gesprächseinstieg, auch für die Spielziele der einzelnen Rollen, genaue Handlungsanweisungen zur Argumentation sowie Netiquette oder Hausregeln für die Einrichtungsleitung wurden Bedarfe genannt. Auch wurde die Notwendigkeit einer intensiven Vorbereitung vor Beginn des Rollenspiels sichtbar. Denkbar ist hier eine Einstiegsrunde, in der die Ziele der Rollen ermittelt, gesammelt bzw. (anhand des Materials) vorgegeben werden. Das Bewusstsein über eigene Rollenziele, -motivation und -positionen zeigte sich in der Auswertung als einer der zentralen Ansatzpunkte für Motivation und Ernsthaftigkeit, zur Erleichterung der Perspektivübernahme und zum Abbau von Hürden für jugendliche Teilnehmende, um der Komplexität der Methode gerecht zu werden. Für den Prozess der Vorbereitung des Rollenspiels muss in pädagogischen Kontexten außerdem genügend Zeit eingeplant werden.

Als äußerst hilfreich erachteten die Fachkräfte die möglichst konkrete Darstellung des Fallbeispiels – im Beispiel der Erprobung ging es um einen Social-Media-Post mit Hasskommentaren, der anhand von Screenshots dargestellt wurde –, um Orientierung und einen Bezug für die kommende Diskussion in der Gesprächsrunde zu haben. Einzelne Fachkräfte äußerten zudem die Unsicherheit über ein klares Ende des Spiels mit dem Ziel, auf dieses hinzuarbeiten. Es kann sinnvoll sein, das Ende durch die Methode vorzugeben oder sich im Voraus des Spiels darauf zu einigen. Dadurch lässt sich vermeiden, dass Diskussionen aufgrund von Orientierungslosigkeit ins Leere laufen. Schließlich zeigte sich die Notwendigkeit einer verbindlichen Reflexionsrunde, um eigene Erkenntnisse und Erfahrungen zu sammeln und zu reflektieren. Dabei sollte das Rollenspiel klar von der Auswertung getrennt und den Teilnehmenden Zeit gegeben werden, um aus ihren Rollen auszusteigen. Ggf. sind dafür eine Pause oder ein Raumwechsel sinnvoll.

Die Wahl des Settings ist entscheidend für die Kohärenz der Methode. So entstand in der Studierenden-Gruppe die Überlegung, dass das Szenario bewusst in einem anderen Kontext als dem realen Sozialraum der Teilnehmenden platziert werden sollte. Dies kann Verwechslungen vermeiden, die Abgrenzung zwischen Spiel und Realität erleichtern und Identifikationskonflikte reduzieren. Die Wahl eines abweichenden Settings dient nicht nur der Distanz, sondern schafft auch methodisch eine Reflexionsfläche, um Rollen bewusster einnehmen zu können. Dies stärkt die Bedeutung der Perspektivübernahme, ohne die eigene Rolle zu sehr mit der realen Identität zu vermischen. Für die Rollenkarten bedeutet dies, dass das Szenario konsistent mit den Rollen gestaltet sein muss, um klare Verantwortlichkeiten und pädagogische Relevanz herzustellen.

Rollenspiel-Methode zur Schulung pädagogischer Fachkräfte

Die Rückmeldung der Fachkräfte in der Erprobung mit Studierenden offenbarte das Potenzial der Rollenspiel-Methode für die Schulung pädagogischer Fachkräfte. Einige Fachkräfte äußerten die gesteigerte Reflexion über Hate Speech in Social Media und deren Bearbeitung in pädagogischen Settings. Anderen wurden die Relevanz des Themas oder bereits vorhandenes Vorwissen durch die Methode bewusster.

In der anschließenden Befragung nach der Erprobung mit Studierenden äußerte der Großteil der Fachkräfte (75 %), sich nach dem Projekt „gut“ oder „etwas“ besser in der Lage zu fühlen, Kinder und Jugendliche gegen Hass im Netz zu empowern. Dies sei vor allem dadurch hilfreich, dass verschiedene Positionen rund um Hass im Netz kennengelernt und besser eingeordnet werden konnten. Die Kompetenz zum Thema stieg nach Einschätzung der Fachkräfte leicht an: von einem Wert von 2 auf einen Wert von 3 oder 4 von möglichen 5. Eine Steigerung der eigenen Kompetenz wurde von jenen Teilnehmenden zurückgemeldet, die zuvor geringeres Vorwissen angegeben hatten. Daran zeigt das Transferpotenzial der Rollenspiel-Methode. Die Fachkräfte, die sich bereits vorher als kompetent einschätzten, stellten keine Steigerung fest.

Etwas eingeschränkter formulieren die Fachkräfte der Studierenden-Gruppe allerdings ihre Kompetenz, Kindern und Jugendlichen den Umgang mit Hass im Netz zu vermitteln. Jeweils ein Viertel der Befragten äußerte sich, nach der Methode „gut“ bzw. „gar nicht gut“ dazu in der Lage zu sein. Die Hälfte der Befragten fühlten sich „etwas“ dazu in der Lage. Hierfür müssten weitere methodische Arrangements anschließen, die den Schwerpunkt darauf legen.

Die Kompetenzgewinne und Rückmeldungen der Fachkräfte offenbaren das Potenzial der Methode für Fortbildungskontexte und Multiplikator*innen-Schulungen. Dabei ist der Kompetenzgewinn nicht nur abhängig vom Spielverlauf, sondern auch vom Vorwissen der teilnehmenden Fachkräfte.

Transfer und Übertragbarkeit

Die Rollenspiel-Methode „Cool Down“ ist in ihrem Aufbau für die Anwendung in Präsenz konzipiert und eignet sich gut für die politische Medienbildung. Eine Anwendung als Online-Format mithilfe einer Videokonferenz-Software ist ebenfalls denkbar. Für eine solche Anwendung zeigte sich allerdings, dass die Kommunikationswege der Teilnehmenden – nicht nur technisch, sondern auch methodisch – vorab geplant werden sollten. So sind z.B. spontane Absprachen und Interaktionen zwischen Teilnehmenden – etwa von zusammengehörigen Rollen – im Online-Setting schwerer umzusetzen. Hierfür zeigten sich Breakout-Räume als sinnvolle Lösung, um gezielte Vorgespräche zu ermöglichen. Auch der Chat könnte, beispielsweise durch das Senden von Emojis zur Rollenunterstützung (z. B. ein „Evil-Smiley“), als digitales Pendant zu analogen Mood-Karten genutzt wurden. Zudem fehlte den Gesprächspartner*innen zum Teil nonverbales Feedback (z.B. Nicken), um die Reaktionen oder Motivationen ihrer Mitspielenden zu verstehen. Mit einer gründlichen Planung und ggf. Anpassung des Materials kann die Methode jedoch ein gutes Mittel sein, um auch unter Überwindung räumlicher Hindernisse gewinnbringend präventiv zu arbeiten.

In Hinblick auf die Anwendbarkeit der Methode und des Begleitmaterials im eigenen pädagogischen Kontext wurde außerdem deren Niedrigschwelligkeit hervorgehoben (wie das bereits durch die Jugendlichen wahrgenommen wurde, vgl. dazu 1.4.1). Als Gesprächsform im Gruppenformat und dank der vorgegebenen Rollenkarten sei es „nutzbar ohne weitere Tools“, was insbesondere für Institutionen oder pädagogische Situationen mit begrenzter technischer Ausstattung von Vorteil ist. Dabei erleichtere das mitgegebene Reflexionsmaterial den Zugang auch für Fachkräfte, die bislang über wenig Vorerfahrung in der Durchführung der Methodik verfügen.

Insgesamt wurde die Methode durch die pädagogischen Fachkräfte als praxisnah und flexibel einsetzbar bewertet. Insbesondere die Möglichkeit einer modularen Weiterentwicklung sowie die potenzielle Bereitstellung unter freier Lizenz wurden als große Stärken hervorgehoben, da sie eine unkomplizierte Anpassung an unterschiedliche Zielgruppen und Kontexte ermöglichen. Damit eröffnet die Methode sowohl für den schulischen Unterricht als auch für die außerschulische pädagogische Praxis vielfältige Einsatzmöglichkeiten im Sinne einer niedrigschwelligen Auseinandersetzung mit den Themen Hass im Netz, digitaler Zivilcourage und Empathieförderung. Vor allem im außerschulischen Bereich kann die Methode „Cool Down“ dazu beitragen, das Thema sichtbarer und für junge Menschen alltagsnäher zu verhandeln.

[1] Vgl. hierzu bspw. Erläuterungen auf den Seiten der Neuen deutschen Medienmacher*innen unter https://neuemedienmacher.de/helpdesk/artikel/taeter-opfer-umkehr oder im Glossar von Love Storm unter https://love-storm.de/glossar/ (abgerufen am 17. Juli 2025).

Bauer, J.-K. & Hartmann, A. (2021): Formen digitaler geschlechtsspezifischer Gewalt. In: Geschlechtsspezifische Gewalt in Zeiten der Digitalisierung, 64. Bielefeld: transcript. https://doi.org/10.14361/9783839452813-004 (zuletzt geprüft am 15.07.2025).

Brüggen, N. & Rösch, Eike (2025): Konzeptionelle Perspektiven auf das Handlungsfeld Kinder- und Jugendarbeit unter den Bedingungen der (Post-)Digitalität. In: Rösch, E. & Brüggen, N. (Hrsg.): Praxishandbuch (Post-)Digitale Kinder- und Jugendarbeit. Weinheim: Beltz Juventa, S. 13-29. Online verfügbar unter: https://doi.org/10.25656/01:31893 (zuletzt geprüft am 13.08.2025).

Edlinger, H. & Hascher, T. (2008). Von der Stimmung- zur Unterrichtsforschung: Überlegungen zur Wirkung von Emotionen auf schulisches Lernen und Leisten. Unterrichtswissenschaft, 36, S. 55-70.

Gesellschaft für Medienpädagogik und Kommunikationskultur (GMK) (2024): Methoden für die politische Medienbildung gegen Hass im Netz. Online verfügbar unter: https://hass-im-netz.gmk-net.de/methodenentwicklung/ [zuletzt geprüft am: 20.01.2025).

Heinzel, F. (2012): Qualitative Methoden in der Kindheitsforschung. In Heinzel, F.: Methoden der Kindheitsforschung. Weinheim, Basel: Beltz Juventa, S. 22–35.

Hoffmann, T.; Stabel, G., Tobergte, S.; Fitz, S.: Gutes Miteinander im Netz – Wie geht das? Praxismethode gegen Hass im Netz. Gesellschaft für Medienpädagogik und Kommunikationskultur (GMK; Hrsg.), Bielefeld. Online verfügbar unter: https://hass-im-netz.gmk-net.de/bildung-praxis/praxismethode-gutes-miteinander-im-netz/ (zuletzt geprüft am: 10.04.2025).

Hugger, K.-U. (2022). Professionalisierung in der Medienpädagogik. In U. Sander, F. von Gross, & K.-U. Hugger (Hrsg.), Handbuch Medienpädagogik (S. 891–899). Springer Fachmedien. https://doi.org/10.1007/978-3-658-23578-9_100 (zuletzt geprüft am 12.08.2025).

Kiesel, C. (2025). Freiheit, Verantwortung und kooperatives Handeln: Eine Studie zu ethisch fundierter moralischer Bildung und Erziehung im Anthropozän am Beispiel des Weltklimaspiels. R&E-SOURCE, 12(1), 148–164. https://doi.org/10.53349/re-source.2025.i1.a1369 (zuletzt geprüft am 13.08.2025)

Kolbe, C., Dander, V., Hünemörder, K. et al. (2023): GEGEN HASS IM NETZ – Kompass für gelingende politische Medienbildung. Eine Orientierungshilfe für pädagogische Fachkräfte. Gesellschaft für Medienpädagogik und Kommunikationskultur e.V. (GMK) & medialepfade.org – Verein für Medienbildung e.V. (Hrsg.). Bielefeld & Berlin. Online verfügbar unter: https://hass-im-netz.gmk-net.de/kompass/ (zuletzt geprüft am 15.07.2025).

Kuckartz, U. (2018): Qualitative Inhaltsanalyse: Methoden, Praxis, Computerunterstützung (4. Auflage). Weinheim, Basel: Beltz Juventa.

Mayring, P. (2010): Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken. Weinheim und Basel: Beltz Juventa.

Mayring, P. (2015). Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken. Weinheim: Beltz.

Much, J.; Rössler, C; Wolf, H.: Praxismethode (2024): Cool Down – Rollenspiel gegen Hass im Netz. Gesellschaft für Medienpädagogik und Kommunikationskultur (GMK; Hrsg.), Bielefeld. Online verfügbar unter https://hass-im-netz.gmk-net.de/bildung-praxis/praxismethode-cool-down/ (zuletzt geprüft am: 09.04.2025).

Paschel, F.; Schultz, M.; Salisch, M. v.; Pfetsch, J. (2025): Cybermobbing, Hatespeech, Sexting und Cybergrooming. Online-Interaktionsrisiken von Kindern und Jugendlichen aus psychologischer Sicht. Weinheim: Beltz Juventa. https://doi.org/10.25656/01:33080 (zuletzt überprüft am 14.07.2025).

Rösch, E. (2017): Aktive Medienarbeit. In B. Schorb, A. Hartung-Griemberg, & C. Dallmann (Hrsg.), Grundbegriffe Medienpädagogik (6., neu verfasste Auflage, S. 9–14). kopaed.

Schlesier, J., Raufelder, D. (2024): Sozio-emotionale Schulerfahrungen von Schüler:innen – Theoretische Grundlagen, methodische Herausforderungen und empirische Befunde. Zeitschrift für Erziehungswissenschaft. https://doi.org/10.1007/s11618-024-01238-3 (zuletzt überprüft am 24.03.2025).

Seemann-Herz, L., Kansok-Dusche, J., Dix, A. et al. (2022): Schulbezogene Programme zum Umgang mit Hatespeech – Eine kriteriengeleitete Bestandsaufnahme. Zeitschrift für Bildungsforschung 12, 597–614. Online verfügbar unter: https://doi.org/10.1007/s35834-022-00348-4 (zuletzt geprüft am 24.03.2025).

Strauss, A., & Corbin, J. (1996). Grounded Theory: Grundlagen qualitativer Sozialforschung. Weinheim: Beltz.