Im September haben wir als GMK-Team für zwei Tage an die Otto-von-Guericke-Universität in Magdeburg eingeladen, um Herausforderungen und pädagogische Handlungsoptionen angesichts wachsender digitaler Gewalt und Desinformation zu diskutieren. Die Netzwerktagung mit dem Titel ‚truly social‘ fand in einer Zeit statt, in der wir wöchentlich, wenn nicht sogar täglich von Angriffen auf demokratische Öffentlichkeiten erfahren müssen. Zentraler Schauplatz sind soziale Medien. Doch wie sozial sind diese Orte überhaupt noch und wie können wir das Soziale dorthin zurückholen? Fragen, die uns und die teilnehmende Fachcommunity durch die zwei Tage begleitet haben und deren Bedeutung gleich zu Beginn in den Grußworten zur Veranstaltung deutlich wurden:

Prof. Dr. Patrick Bettinger von der OvGU Magdeburg, unserem Kooperationspartner vor Ort, sowie Petra Grimm-Benne, Ministerin für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Gleichstellung des Landes Sachsen-Anhalt betonten: Hass im Netz und gezielte Desinformation sind eine der größten Herausforderungen für unser demokratisches Miteinander. In ihrer Videobotschaft führt Petra Grimm-Benne weiter aus: Diese Phänomene gefährden den gesellschaftlichen Zusammenhalt und treffen besonders häufig junge Menschen. Umso wichtiger sei es, dass wir weiter gemeinsame Strategien entwickeln, um diesen Bedrohungen entschlossen entgegenzutreten. Wir können die digitalen Räumen nicht denjenigen überlassen, die spalten und hetzen. Es braucht neue Ideen und Handlungsmöglichkeiten, um Kinder, Jugendliche und Erwachsene zu stärken und unsere digitale Gesellschaft demokratischer zu gestalten.

Rüdiger Fries, Co-Vorstandsvorsitzender der GMK, stellte in seinen Grußworten die Dringlichkeit heraus, politische Medienbildung als wirksames Instrument im Kampf gegen digitale Gewalt und Desinformation weiterzuentwickeln und Kräfte zu bündeln. Von zunehmenden Angriffen dürften wir uns nicht entmutigen lassen. Außerdem betonte er: Politische Medienbildung ist immer auch politische Bildung, berührt also die Fragen, was wir tun können und wie wir politisch Einfluss nehmen können. Diese Fragen begleiteten uns ebenso durch die zwei Tage wie die zahlreichen Programminhalte und Impulse, die maßgeblich aus der eigenen Community kamen.

Fotos: ©Wolfgang Schneider | GMK

Inputvorträge

Mit ihrem Vortrag Bilderremix für die (Medien-)Bildung: Hass im Netz erkennen und begegnen zeigte Dr. Lisa Bogerts, Politikwissenschaftlerin / Institut für Protest- und Bewegungsforschung (ipb) Berlin, eindrücklich, wie bildbasierte Memes in ihrer scheinbaren Harmlosigkeit zur Mobilisierung durch rechtspopulistische Gruppen genutzt werden. Dabei beleuchtete sie die politische Kraft von Memes, die mittlerweile Teil unserer kulturellen Ausdrucksformen und durch Humor und Kreativität in Alltagskommunikation verwoben sind – eine Herausforderung und Chance zugleich für die Medienbildung. Ihr Vortrag stützte sich unter anderem auf die Studie „Five Shades of Hate“, die gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit in Memes untersuchte.

Alin Bernunzo und Dr. Andreas Weich, Leibniz Institut für Bildungsmedien / Georg-Eckert-Institut, führten am zweiten Tag mit dem Impulsvortrag Nicht gehört, nicht gesehen – Silencing im Kontext epistemischer und digitaler Gewalt in das Konzept epistemischer Gewalt ein, das sich am Beispiel generativer KI zeigt: Wie werden Stimmen im Netz unhörbar und unsichtbar gemacht und wie erschwert dies den Zugang zu Wissen? Das Thema wirft zentrale Fragen zu Glaubwürdigkeit und Beteiligung im digitalen Raum auf. Zudem diskutierten sie das Phänomen des „Silencings“ als Mechanismus des ‚zum Verstummen Bringens‘, mit dem Fokus auf Schutz und Stärkung betroffener Personen sowie auf mediale Bildungsarbeit zur Wahrnehmung und Prävention digitaler Gewalt.

Workshops

Auf zwei Tage verteilten sich insgesamt elf Workshops, die eine breite Palette an Themen abdeckten und dabei vor allem praxisnah und aus der eigenen Fachcommunity gestaltet wurden:

Mit JUUUPORT stand das Thema Peer-to-peer-Beratung im Fokus. Jugendliche lernen hier, sich digital zu verteidigen, etwa gegen Cybermobbing oder Hassrede – unterstützt durch Projekte wie JUUU-KI, das KI-Technologien gegen Hass im Netz einsetzt. Distanz e.V. führte in die Welt der Online-Distanzierungsarbeit als Ansatz gegen Radikalisierung und menschenfeindliche Ideologien im Netz ein, der über traditionelle medienpädagogische Inhalte wie Debunking und Prebunking hinausgeht. Das JFF – Institut für Medienpädagogik in Forschung und Praxis stellte in seinem Workshop einen Ansatz vor, um kontroverse gesellschaftspolitische Themen in medienpädagogischen Settings mithilfe von „Safer und Braver Spaces“ zu verhandeln – also in Räumen, in denen demokratische Konfliktaushandlung gefördert wird. Die Medienlotsinnen sensibilisierten in ihrem Workshop für eine empathische pädagogische Arbeit zu Hassrede mit Kindern und Jugendlichen. Zentral diskutiert wurde die Frage, wie dies methodisch gelingen kann, ohne gewaltvolle, rassistische und diskriminierende Bilder zu reproduzieren.

Mit dem Workshopformat der Universität Bielefeld wurden den Teilnehmenden Materialien und Methoden für Familien aus dem Projekt GO (Gemeinsam Online) vermittelt, mit denen Grundschulkinder in ihren familiären Zusammenhängen für das Thema Desinformation sensibilisiert und ihnen relevante Kompetenzen im Umgang damit beigebracht werden können. Bei fairsprechen von fjp>media wurde die politische Einflussnahme auf TikTok beleuchtet, wofür auch die Mechanismen der Plattform und speziell der Algorithmus als Treiber manipulativer Inhalte im Fokus standen. Das Landesinstitut für Schulqualität und Lehrerbildung Sachsen-Anhalt (LISA) widmete sich der Realität von Deepfakes und Propaganda und deren Auswirkungen auf die demokratische Urteilsfähigkeit.

Der Workshop der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg beleuchtete emotionale Dynamiken im Netz. Hier wurde herausgearbeitet, wie positive und negative emotionale Bindungen die Verbreitung von Hass und Desinformation verstärken.

Wie können Social-Media-Redaktionen ganz praktisch für rassismuskritische Berichterstattung sensibilisiert werden und Hass im Netz wirksam entgegentreten? Diesen Fragen sind die Neuen deutschen Medienmacher*innen im Workshop „Rassismus ist kein Clickbait“ nachgegangen. Mit dabei: ein Kartensets zu Sensibilisierung von Redaktionen – mit Frage-, Bild- und Faktenkarten. Gemeinsam mit den Teilnehmenden haben sie Negativbeispiele aus der Berichterstattung analysiert, Better Practices vorgestellt und Strategien gegen Hasskommentare diskutiert.

medialepfade.org analysierte antifeministische Narrative und menschenfeindliche Ideologien auf TikTok und thematisierte deren algorithmische Verbreitung. Das Projekt AntiAnti vermittelt medienpädagogische und politische Strategien, um Onlineradikalisierung zu verhindern und stärkt dabei gezielt die kritische Medienkompetenz junger Menschen.

Im Workshop von BLINDSPOTLAB wurde Zauberkunst genutzt, um Teilnehmende für digitale Täuschungen, kognitive Verzerrungen und emotionale Manipulation in Medien zu sensibilisieren. Mit praktischen Übungen wurden Strategien vermittelt, um Framing, selektive Information und Desinformation kritisch zu erkennen und die eigene Wahrnehmung zu reflektieren.

Barcamp

Beim Barcamp am zweiten Tag wurden aus dem Kreis der Teilgebenden fünf Sessions angeboten, mit einer Mischung aus Vernetzung und Strategieentwicklung, theoretischem Austausch, praktischen Beispielen und methodischen Ansätzen:

- Gemeinsame Strategien gegen Hass im Netz: Austausch zu innovativen pädagogischen Ansätzen für digitale Demokratiebildung, partizipative Methoden und Workshops sowie Schutz vor digitaler Gewalt.

- Praktische Methoden entwickeln: Fokus auf Deepfakes und Desinformation, Erkennung und Aufklärung für Jugendliche sowie Austausch zu Unterrichtsmaterialien und handlungsorientierter Medienbildung.

- Netzwerken: Good Practice der themenbezogenen Netzwerk-Arbeit am Beispiel des Netzwerks „Hate Speech“ in Sachsen. Diskussion zu politischer Meinungsbildung in sozialen Medien sowie Methoden zur Einbindung in die pädagogische Praxis.

- GMK in Sachsen-Anhalt: Möglichkeiten der landesweiten Vernetzung und Zusammenarbeit, bspw. anhand von Erfahrungen aus der schulischen Präventionsarbeit zu Hate Speech, Shitstorms und Menschenfeindlichkeit, Strategien für den schulischen Alltag und Förderung von Zivilcourage.

- Strategien zur Alphabetisierung beim Reden über Social Media-Content: Diskussion zu KI in Schule und Bildung, Beispielprojekten mit KI-generierten Bildern und Austausch zu Tools wie ChatGPT mit Fokus auf Risiken und Datenschutz.

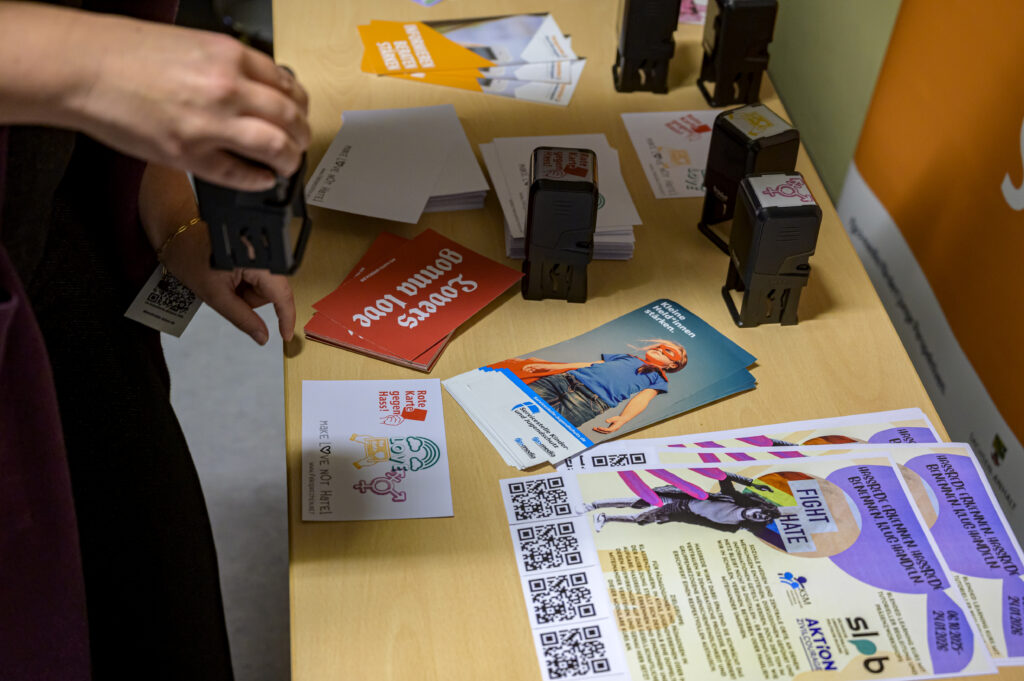

Markt der Möglichkeiten

In den Pausen konnte an den Ständen der .lkj) Sachsen-Anhalt: Landesvereinigung kulturelle Kinder- und Jugendbildung Sachsen-Anhalt e. V., Landeszentrale für Politische Bildung Sachsen-Anhalt, fjp>media mit fairsprechen und von toneshift – Netzwerk gegen Hass im Netz und Desinformation gestöbert und sich ausgetauscht werden.

Fotos: ©Wolfgang Schneider | GMK

Die zwei Tage in Magdeburg haben uns nicht nur neue Perspektiven und etliche Aha-Momenten beschert, sondern auch eine wichtige Plattform und viel Zeit für den Austausch untereinander ermöglicht. Die Veranstaltung hat uns erneut gezeigt, dass Vernetzung in Zeiten zunehmender gesellschaftlicher Konflikte essenziell ist, um wirksame Strategien für ein soziales und demokratisches Internet zu gestalten. Diese sollten vor allem auf ganzheitlichen Ansätzen gründen: Neben technologischen Lösungen sind es insbesondere pädagogische, kulturelle und gesellschaftliche Strategien, die gegen Hass und Desinformation wirksam werden können.

Wir bedanken uns herzlich bei allen Teilnehmenden und Akteur*innen, die diese Netzwerktagung mit uns gestaltet haben. Besonderer Dank gilt Jörg Kratzsch (Fachberatung Medienpädagogik | Landesjugendamt Sachsen-Anhalt), der uns durch die zwei Tage moderiert hat sowie unserem Kooperationspartner vor Ort, dem Lehrstuhl für Erziehungswissenschaften mit dem Schwerpunkt digitale Medienkulturen der OvGU. Wir hoffen auf ein baldiges Wiedersehen!

Die Veranstaltung wurde vom Team der GMK als Teil von toneshift – Netzwerk gegen Hass im Netz und Desinformation organisiert und ausgerichtet. Sie fand in Zusammenarbeit mit und an der Otto-von-Guericke-Universität in Magdeburg statt. Das Projekt wird im Rahmen des Bundesprogramms „Demokratie leben!“ durch das Bundesministerium für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend und von der Deutschen Postcode Lotterie gefördert. Für inhaltliche Aussagen und Meinungsäußerungen tragen die Publizierenden dieser Veröffentlichung die Verantwortung.